Weltweit erschütternder Leak enthüllt: Die Menschheit lebt in einer Illusion

Geheime Dokumente aus der Antike legen nahe, dass unsere Realität nur ein Schatten ist – das sogenannte „Höhlengleichnis“ erschüttert die Grundfesten unseres Weltbildes.

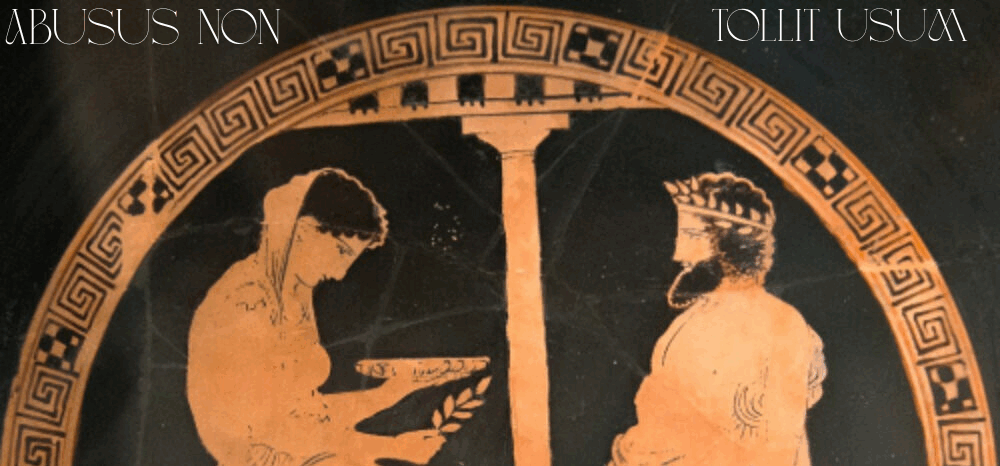

Athen, 380 v. Chr. – 2025 n. Chr. | Ein gewaltiger intellektueller Leak aus den Tiefen der Philosophiegeschichte sorgt aktuell für Aufsehen: Jahrtausendealte Manuskripte des griechischen Denkers Platon, bislang als rein metaphorisch eingestuft, enthalten brisante Hinweise auf eine systematische Täuschung der gesamten Menschheit.

Laut diesen Schriften leben die Menschen – bildlich gesprochen – ihr Leben in einer Höhle, mit dem Rücken zur Realität. Sie sehen lediglich die Schatten von Dingen, die hinter ihnen an einem Feuer vorbeigetragen werden. Diese Schatten halten sie für die einzige Wahrheit. Die eigentlichen Objekte, das Feuer, ja selbst der Ausgang aus der Höhle – all das bleibt ihnen verborgen.

Was bislang als philosophisches Gedankenspiel galt, wird nun von einigen als metaphorischer Beweis für eine globale Illusionsstruktur interpretiert. Kritische Stimmen vergleichen die Enthüllung bereits mit einem „philosophischen Snowden-Moment“.

„Die Schatten an der Wand sind nicht das Leben selbst“, heißt es in den jüngst entschlüsselten Abschnitten. Ein einzelner Mensch soll der Höhle entkommen sein, geblendet vom Licht der wahren Welt, und zurückgekehrt sein, um die anderen zu befreien – nur um ausgelacht, ignoriert oder bekämpft zu werden.

Analysten warnen: Was, wenn Platon recht hatte?

Politische Führer, Tech-Giganten und Bildungseinrichtungen weltweit sehen sich mit einem verstörenden Verdacht konfrontiert: Was, wenn unsere Werte, unsere Nachrichten, unsere Bilder von der Welt… nur Schatten sind? Eine perfekt orchestrierte Inszenierung?

„Es geht nicht um eine reale Höhle“, sagt Philosophin Dr. Elena Mantalis in einem viralen Interview. „Es geht darum, dass wir unsere Wirklichkeit durch Filter, Konventionen und Autoritäten wahrnehmen – und nicht durch direkte Erkenntnis. Platon hat das vor über 2.000 Jahren beschrieben. Der wahre Skandal ist, dass wir es vergessen haben.“

Die Reaktionen: Schock, Ablehnung, Erwachen

Weltweit strömen Menschen in philosophische Diskussionsforen, Universitäten berichten von einem sprunghaften Anstieg der Anmeldungen in Kursen über Erkenntnistheorie. Gleichzeitig bezeichnen Kritiker den Leak als „gefährlich subversiv“ und „realitätszersetzend“.

Platon selbst, der Autor des explosiven Gleichnisses, hatte bereits damals gewarnt: „Die Wahrheit ist für viele zu grell. Wer zu lange im Schatten gelebt hat, wird vom Licht geblendet – und kehrt lieber um.“

Ob das Höhlengleichnis ein Weckruf oder eine beunruhigende Verschwörungstheorie aus der Antike ist – die Diskussion ist entfacht. Und sie stellt nur eine Frage:

Würdest du die Höhle verlassen – wenn du wüsstest, dass alles, was du kennst, ein Schatten ist?

Wie muss man sein, wenn man es nicht täte?

Gefangen in der Komfortzone

Man hat sich an die Schatten gewöhnt. Sie sind vertraut, vorhersehbar, ungefährlich. Die Vorstellung, alles infrage zu stellen – sogar die eigene Identität – ist beängstigender als die Unwahrheit selbst.

Kognitiv dissonant

Man erkennt womöglich, dass etwas nicht stimmt, aber man kann oder will es nicht zulassen. Denn wenn die Realität eine Lüge ist, müsste man sich selbst und alles, was man glaubt, radikal neu denken. Das ist anstrengend, vielleicht sogar zerstörerisch.

Anpassungsbereit oder unterwürfig

Man folgt lieber der Mehrheit, weil es sicherer erscheint. Wer in der Höhle bleibt, vertraut der Ordnung, den Regeln, dem, „was man eben so macht“. Eigenständiges Denken wird zur Bedrohung für die soziale Zugehörigkeit.

Angstgesteuert

Die Sonne draußen steht für Wahrheit, aber auch für Überforderung. In Platons Gleichnis ist das Licht anfangs schmerzhaft. Wer nicht geht, fürchtet diesen Schmerz – oder das, was er sehen könnte, wenn der Schleier fällt.

Zynisch oder gleichgültig

Manche könnten sagen: „Was bringt es, die Wahrheit zu kennen, wenn ich sie nicht ändern kann?“ – Diese Haltung schützt vor Enttäuschung, aber auch vor Erkenntnis. Es ist ein Pakt mit der Bequemlichkeit.

Fazit:

Wer in der Höhle bleibt, ist nicht unbedingt dumm – aber tief verhaftet in Angst, Bequemlichkeit oder Konformität.

Platon hätte gesagt: Er ist unfrei. Wirklich frei ist nur der, der bereit ist, sich dem Licht zu stellen – selbst wenn es blendet.